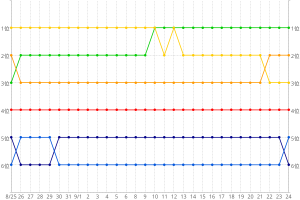

雨の木曜日 ベイスターズ単独最下位

秋の雨に、シルバーウィークの賑わいも鎮まり、今宵、横浜ベイスターズが、いよいよ単独で最下位に転落しました・・・(T▽T)。

ホエールズ以来、これで良いんだよ。耐える喜びを学びました。思えば、今シーズンは、楽しかったなぁ・・・。

明日が、9月定例県議会の一般質問の最終日。午前中は、議長席に座らさせて頂く予定です。地味に地道に頑張りましょう!! 頑張れ、他球団!!(ただし、一部を除く)

DeNA再び最下位転落 石田4回途中降板、梶谷12号も空砲

スポニチアネックス 9月24日(木)21時49分配信

◇セ・リーグ DeNA2―4ヤクルト(2015年9月24日 神宮)

DeNAは投打ともにヤクルトに歯が立たず敗れ、中日が阪神に勝利したため、8月29日以来の最下位に転落した。昨年を上回る76敗目を喫し、借金は15に膨れ上がった。

DeNAは先発の石田が初回、山田にいきなり2ランを被弾。3回には再び山田にソロを喫し失点した。4回には四球からピンチを招いて川端に適時二塁打を浴びたところで降板。3回2/3を7安打4失点と先発としての役割を果たせなかった。

打線は2点を先取された直後の2回2死二塁、柳田の適時打で1点。1点を追加された直後の4回には梶谷の12号ソロで1点を返し再び1点差と迫った。しかし、その後は尻上がりの小川に抑えられ、リリーフ陣からも点を奪うことができなかった。

チームは今季、前半戦を首位で折り返しながら、後半失速してBクラスに転落。23日の敗戦で10年連続4位以下が確定し、CS進出が完全消滅していた。